今年、総合開館30周年を迎えた東京都写真美術館。

恵比寿ガーデンプレイスの一角に誕生して以来、日本で唯一の写真・映像専門の総合美術館として歩みを重ねてきました。世界的に写真と映像を専門とする美術館は希少で、同館の収蔵作品は3万8,000点以上にのぼります。

写真と映像をめぐる30年の変化

30年の間に写真と映像をめぐる環境は大きく変化しました。

開館当初、写真といえばフィルムで撮影し、暗室で現像するのが一般的。使い捨てカメラが人気を集めるなど、写真といえばアナログが主流でした。

その後、写真や動画が撮影できるデジタルカメラやカメラ付き携帯電話の登場、加えて機材の進化も加わり、表現の幅は飛躍的に広がっていきます。

こうした変化のなかで、日本初の写真と映像を総合的に扱う美術館は常に注目を集めてきました。

国内外の巨匠から新進気鋭の若手作家まで幅広いプログラムを展開し、新しい表現の受け皿としての役割を担ってきたといえるでしょう。

また、館内には映画上映やイベントを行うホールや12万5,000冊以上の資料を所蔵する専門図書室を設え、研究や教育の場としても機能。さらに「映像とは何か」を問い続ける国際フェスティバル「恵比寿映像祭」などを通じ、多様な表現の発信拠点となっています。

30年の歩みを振り返れば、東京都写真美術館は単なる展覧会の会場にとどまらず、日本のビジュアルカルチャーに欠かせない存在であることがわかります。

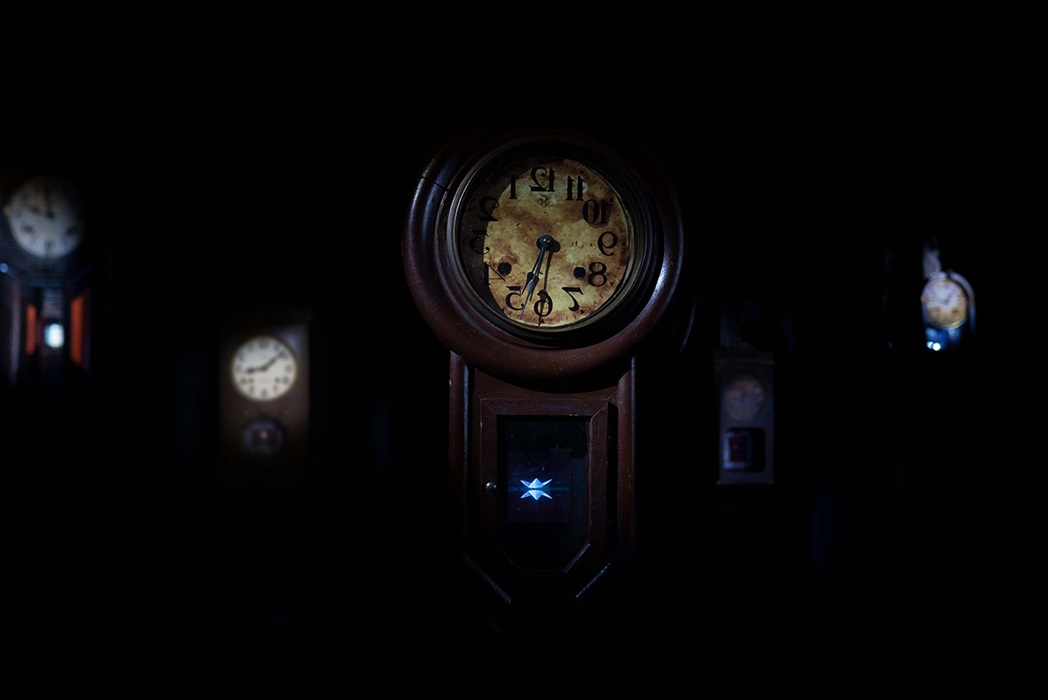

『総合開館30周年記念 遠い窓へ 日本の新進作家 vol.22』

担当学芸員 大﨑千野さんインタビュー

さて、節目の年を記念する展覧会の1つが、2025年9月30日(火)~2026年1月7日(水)に開催さ

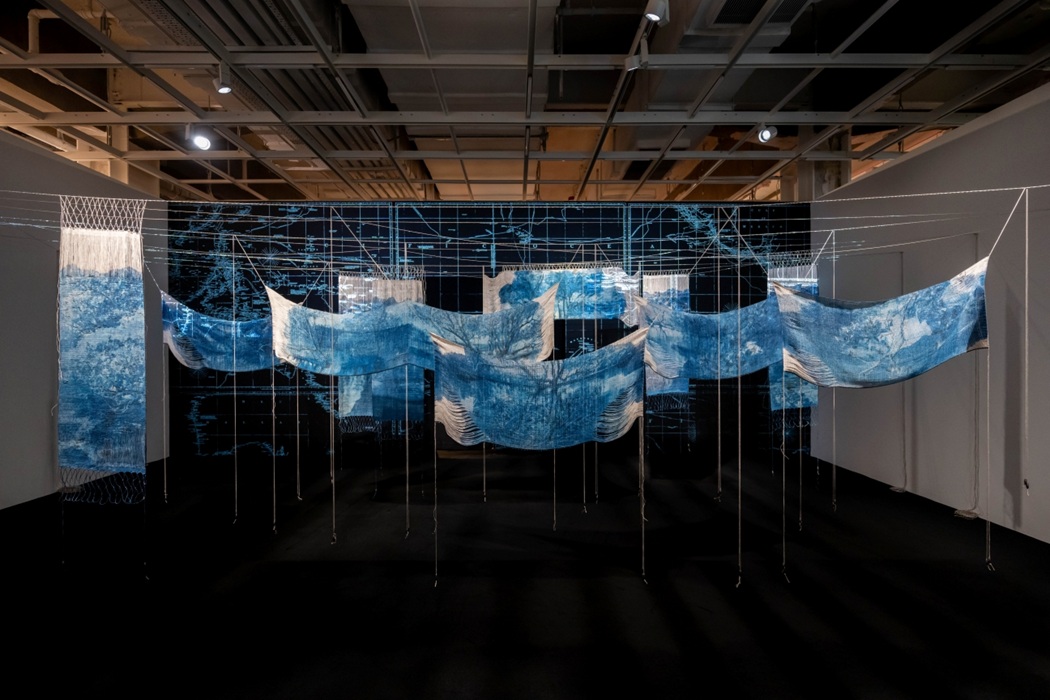

毎回、新たな表現を切り拓く若手作家を紹介してきた「日本の新進作家」シリーズの22回目を迎える本展には5名の新進作家(寺田健人、スクリプカリウ落合安奈、甫木元空、岡ともみ、呉夏枝)の作品が展示されます。担当学芸員である 大﨑千野(おおさき ちの)さん にお話をうかがいました。

⸺大﨑さんとこの企画の関わりについて、お聞かせください。

大﨑:私は三重県立美術館勤務を経て、2021年に着任し、現在5年目に入ったところです。当館で私は写真部門を担当していますが「新進作家展シリーズ」では写真と映像、両方を使う作家さんもいるので、映像の作品にも関わっています。

⸺「遠い窓へ」というタイトルがとても詩的で、印象に残ります。

大﨑:遠くにある誰かの暮らしや大切にしているものに心を向けるきっかけになればという思いをタイトルに込めました。例えば、道を歩いていて遠くの窓から生活の気配が感じられることがありますよね。近づきすぎず、離れすぎず、そっと思いを寄せる…。そんな距離感で誰かに寄り添うきっかけとなるような作品を紹介したいと考えました。

メインビジュアルに窓はうつっていませんが、外から差し込む光や向かい合うスプーンとフォークが人と人の関係性を感じさせる、スクリプカリウ落合安奈(おちあい あな)さんの作品を採用しています。

なお、今回落合さんはスライドプロジェクターで上映する作品と写真作品を展示します。スライドプロジェクターの作品のスライドのなかから象徴的なイメージを選び、写真作品としても紹介することにしました。

⸺展覧会の準備期間はどれくらいかかるのですか。

大﨑:企画テーマが「新進作家」ですので、新人ではなくすでにキャリアを重ねていて、この展覧会をきっかけに国内外で飛躍してほしい作家さんを5名選びました。今回は企画から開催までおよそ2年ぐらいかかったでしょうか。作家の調査や作品選定、新規プリントの制作などを経て、ようやく現実味を帯びてきます。

⸺展示空間の構成で工夫された点はありますか?

大﨑:今回は展示デザイナーと一緒に、壁の配置や順路を考えています。作品の意図や来場者にどう感じてもらいたいかを共有しながら進めてきました。作品を展示する際、作家とも相談しながら高さは145cmを基準に、多くの方が見やすい位置に調整するなど、スタッフ同士で視線の高さを確認し合いながら決めることが多いですね。

⸺出品作家とも深く関わって来られたと思います。そのなかで印象的だったエピソードをお聞かせください。

大﨑:甫木元空(ほきもと そら)さんの作品調査で高知県の展覧会を訪れた時、作品の背景にある、ご家族との記録に深く心を動かされました。余命を宣告されたお母様との時間や、家族との交流が繊細に記録された写真を見た時、涙が止まりませんでした。こうした作品は、人が誰しも抱える喪失や大切な人への思いを観客に呼び起こしてくれると思います。

⸺この展覧会で、来場者にどのような体験をしてほしいと思いますか?

大﨑:最近では、スマートフォンやタブレットで画像を見るという方も多いですよね。美術館は作品の質感や空気感、時には匂いのような感覚まで五感で感じられる空間です。

今回、作品を展示する5名の作家は自身の出自からの経験や、土地や風習、あるいは性的マイノリティといったテーマを背景に制作に取り組んでいます。これらは、見る人によっては少し距離を感じる題材かもしれません。

しかし、どの作品にも共通して「一人ひとりが大切にしているものがある」ということを感じとれるのではないでしょうか。そして、それは来場者自身にも当てはまることだと思うので、少し柔らかな気持ちになって帰ってもらえると嬉しいです。

普段あまり美術館には行かないという方にも、ぜひ足を運んでいただければと思います。

展覧会のタイトル 「遠い窓へ」 は、大﨑さんが好きな日本のバンドBUMP OF CHICKENの楽曲『窓の中から』から着想を得たもの。

この曲は、NHKの特別番組「BUMP OF CHICKEN 18祭(フェス)」のテーマソングとして制作されたもので、若い世代の想いに応えるかたちで生まれました。

音楽が放つメッセージが、大﨑さんの心に響き、やがて展覧会のテーマに。

そこにジャンルを越えて響き合う、創造の連鎖を感じます。音楽によって心に灯された小さな光が、美術館という舞台で展覧会として結晶化し、鑑賞者へと届けられる…。作品を見る私たちに新たな視点をもたらしてくれることを期待します。

会期中には出品作家やゲスト、担当学芸員によるトークイベントや上映会なども予定されています。

詳細はこちらからご確認ください。

美術館を味わい尽くす楽しみ方

30周年を迎えた東京都写真美術館は、過去と未来をつなぐ場であると同時に、訪れる人の「いま」をうつし出す場所でもあります。展示室を巡ったあとは、美術館という空間を楽しめるスポットも充実しています。

カフェ「フロムトップ」はやわらかな陽射しが射し込む、白を基調とした落ち着いた空間。

高い天井が生み出す開放感のなかで味わえるのは、「ルーロー飯」や「豚肉と白いんげん豆の白ワイン煮ごはん」などのワンプレート料理をはじめ、美的感性にあふれた自家製デザートやドリンクなど。素材にこだわったメニューを楽しみながら、展覧会の余韻をゆっくりと感じることができます。

人気アートショップ NADiff(ナディッフ)が手掛けるミュージアム・ショップ「NADiff BAITEN(ナディッフ バイテン)」も見逃せません。

開催中の展覧会図録をはじめ、オリジナルグッズや国内外の写真集など、充実のラインナップ。

また、鑑賞のウォーミングアップに用いられるカードゲーム「色と形と言葉のゲーム」は当初、美術館の職員の手作りでしたが、「面白い!」という声から商品化。そんなユニークなアイデアが形になった商品も並んでいます。

作品と鑑賞者をつなぐ作品との出会い

作品を鑑賞するだけでなく、日常へと持ち帰れる「記憶」や「時間」も、美術館の魅力のひとつといえるでしょう。

30周年を迎えた今、同館は作品と鑑賞者が互いに響き合う場所としての役割を引き続き、担っていきます。ここでの体験は私たち自身の記憶や感情と結びつき、新しい視点をもたらしてくれるのではないでしょうか。

広報担当の久代明子(くしろ あきこ)さんは話します。

「写真は時間を重ねた人生によって、見方も感じ方も変わります。その変化こそが写真の面白さと言えるのではないでしょうか。同じ1枚でも、過去と今とでは異なる解釈や感情が生まれます。その“解釈の広がり”を感じていただければ嬉しいですね。

また、写真集も写真家にとっては大切な作品のひとつです。ページをめくるたび、紙の質感やレイアウト、呼吸のような余白が手の中で立ち上がり、作品の世界をより深く味わうことができます。当館の図書室に並ぶ写真集を通じて、作家のまなざしにふれる体験もお楽しみください」。

写真や映像がうつし出すのは作品のイメージにとどまらず、それを受け取る人々の時間や記憶そのもの。東京都写真美術館はこれからも、作品と鑑賞者との架け橋となり、感性を潤してくれることでしょう。

INFORMATION

東京都写真美術館

東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

03-3280-0099

https://topmuseum.jp